Un consejo escolar de Tennessee prohibió “Maus”, la famosa novela gráfica sobre el Holocausto ganadora del Premio Pulitzer, porque el libro contiene material que “es inapropiado para los estudiantes”. El libro es considerado en todo el mundo uno de los mejores para enseñar a los chicos lo ocurrido bajo el régimen nazi. Esta es una entrevista con su autor, el genial Art Spiegelman.

Tal vez también te interese

Antes de que el jerarca nazi Adolf Eichmann volviera a ser Eichmann, el arquitecto del Holocausto, juzgado en Jerusalén y colgado en la cárcel de Ramla, fue Ricardo Klement, un alemán escapado de la guerra y simple empleado de la Mercedes Benz en Argentina. Entre medio, Klement fue un técnico en construcciones conocido simplemente como “el alemán”, vivió casi dos años en las provincias de Tucumán y Catamarca donde trabajó para una empresa de capitales alemanes, en la construcción de un dique. Esa es la etapa de la que muy poco se sabe de este hombre de contextura pequeña y prominente nariz, uno de los máximos responsables de la “solución final” que terminó con la vida de seis millones de judíos y otras minorías. Ese es el tiempo oscuro que el escritor tucumano, Marcos Rosenzvaig, trata de desentrañar.

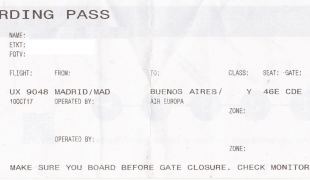

Al final de la guerra, Eichmann fue capturado por fuerzas estadounidenses y pasó temporadas en varios campos para oficiales de las SS usando documentos falsificados que lo identificaban como “Otto Eckmann”. Escapó del campo de Cham cuando supo que otros comandantes nazis habían dado su verdadera identidad a los investigadores. Pasó varios meses cambiando permanentemente de pueblos dentro de Alemania hasta que logró llegar a Italia a fines de 1949. Tenía la protección del obispo Alois Hudal, un clérigo austríaco con simpatías nazis. En Génova, otro sacerdote católico, el franciscano Edoardo Dömöter, le entregó documentos que lo habilitaron para obtener un pasaporte humanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja y un permiso de entrada como refugiado en Argentina. Llegó a Buenos Aires el 14 de julio en un buque mercante. Se alojó en un hotel para inmigrantes en el barrio porteño de Palermo Viejo y comenzó a trabajar en un taller mecánico. Tres meses más tarde ya estaba a bordo de un tren en viaje a Tucumán.

Lo esperaban para trabajar en el Proyecto Potrero del Clavillo de la empresa Capri, propiedad de otro ex-SS de doble nacionalidad argentino-germana, Horst Alberto Carlos Fuldner Bruene. El empresario ayudó a varios otros nazis a huir hacia la Argentina, como Josef Mengele, Ronald Richter, Eric Priebke, August Siebrecht y Gerhard Bohne. La compañía se dedicaba a la instalación de plantas hidroeléctricas y a la explotación de recursos naturales. Los técnicos que trabajaron en la construcción del dique -que nunca se terminó de concretar- estaba en Aconquija, un idílico pueblo de montaña de cinco mil habitantes a 180 kilómetros de la capital catamarqueña. Está cerca de las ruinas arqueológicas del Pucará y tiene un microclima excepcional.

Allí, a la vera del río Potrero, con vistas a la Cumbre de los Narváez, vivió Klement/Eichmann en una casita de piedra y adobe que aún se conserva. Está al fondo de un predio la estación de Aforo, un centro de medición meteorológico. Fueron dos años en los que, incluso, vivió con su familia que también logró sacar de Alemania. Y esa es la etapa en la que, con las herramientas de la novela histórica, el escritor tucumano Marcos Rosenzvaig se sumerge en la mente, los ojos y la piel del escapado jerarca nazi para escribir “Querido Eichmann”, el libro del que damos este anticipo exclusivo.

Querido Eichmann

De Marcos Rosenzvaig

Editorial Marea

La vegetación es frondosa y por momentos me recuerda mi estancia en el Cáucaso. Nos sentamos en el suelo y convido cigarrillos. Fumamos con la vista en las montañas nevadas. Lo único que se escucha es el sonido de un río. Del otro lado del cerro está mi destino de trabajo, Las Estancias, provincia de Catamarca, un lugar al que, según me contaron, solo se accede desde Tucumán.

Los tres me observan sin hablar. A Mena lo percibo más bien como mudo, tiene por costumbre mordisquearse el dedo índice roñoso. Después de mirarme fijo un largo rato me dice como en secreto:

–Herr Ricardo, ¿se dice así, qué no?

–Sí, claro.

–Ah –se hace un silencio y continúa mordisqueándose las uñas–, ¿tiene cigarrillos Lexington o Atiza?

Miro sus manos y pienso que las ratas no se muerden las uñas, además es difícil creer que sucios ignorantes, a miles y miles de kilómetros, sepan las marcas de nuestros cigarrillos.

–Y usted, maestro, ¿estuvo allá en la guerra?

–No, si él vua está de vacaciones –dice Chichí, y todos ríen.

Se muestran incómodos, como si Chichí hubiera estado a un paso de develarme algo que al parecer no me correspondía conocer. Yo no me confío demasiado.

Nos levantamos. Cruzamos el cerro y llegamos arrastrando los pies sobre una alfombra de hojas amarillas cuando ya no queda signo del atardecer ni tampoco aliento. La calle es larga, polvorienta y desierta. Hacia el final se escucha otra vez el sonido del agua corriendo entre las piedras del río.

–¿Cómo se llama el río?

–Potrero, don –dice Mena.

Casi a la entrada de la villa está emplazada la vivienda del ingeniero Alfredo Crick, rodeada de quebrachos colorados. Un apellido rarísimo. No parece judío, aunque con ellos es imposible saberlo. Se esconden en apellidos de lo más diversos, más aún cuando debieron disfrazarse de cristianos en nuestro continente. La puerta de entrada estaba abierta. Al parecer no era gente de ocultar; sin embargo, lo mejor era no fiarse. El recibimiento fue cálido, en exceso para mi gusto. El ingeniero me dio la mano pringosa y yo aproveché para sacar mi pañuelo. Me despedí de mis ayudantes con un gesto, y ellos, payasescamente, ajustando los talones con un taconazo militar. Una vez dentro del living, el ingeniero me preguntó acerca del viaje y me aclaró que los tres ayudantes eran negros de la zona, aunque buena gente.

Los leños húmedos crepitaban soltando algo de humo que se escapaba por la chimenea. “Venga que le voy a presentar a mi mujer”, y en ese momento apareció ella desde la puerta de la cocina que daba a un fondo con árboles y gallinas. Me estrechó la mano con una sonrisa amistosa. “Me llamo Alicia”, dijo. Una mujer blanca, de tipo ario, de cabello rubio, nórdico, y cargado de tonalidades. Muy diferente al marido de color aceitunado, típico entre los sefardíes. Detrás apareció una niña delgada y rubia de unos doce años, también de belleza nórdica, mandíbula cuadrada y cejas casi blancas de rubias.

–Nuestra hija se llama Cecilia –señaló Alicia con orgullo. Me bastó verla para que ambos irradiáramos una corriente de simpatía. Me tomó de la mano en ese instante y me llevó a su habitación. Al entrar sentí un olor fuerte a eucalipto. La habitación de una preadolescente con un escritorio, y sobre él un globo terráqueo que hizo girar señalándome Alemania. Me dijo que cuando fuera grande le gustaría viajar hasta allí. Después fue en busca de un cuaderno con sus escritos, dibujos y pinturas a témpera. Yo aproveché para observar algunos portarretratos. Calculé que la empresa CAPRI –Compañía Argentina para Proyectos y Realizaciones Industriales– evitaría contratar judíos, pero siempre quedaba bien emplear a uno. Había sido fundada por Carlos Horst Fuldner, un ex agente de nuestras SS, integrante de una comisión que asesoraba a la Dirección de Migraciones para recibir a fugitivos del III Reich. Lo cierto era que el apellido Crick del ingeniero me resultaba extraño; el nombre Cecilia, también. A la esposa, Alicia, no la percibí feliz, más bien resignada.

–¿Usted es casado? –preguntó Alicia.

–No –contesté, esta vez seguro de mí mismo–. Soltero y sin hijos, aunque Dios me compensó con sobrinos. ¿Aquí en la Argentina existe ese dicho? Ah, ¿sí? Pensaba que solo se decía en Alemania –dije tratando de agradar al ingeniero y a su familia.

Alicia trajo las copas y las distribuyó. Alfredo abrió una botella de vino y propuso que el brindis fuese por mi arribo y por la central hidroeléctrica a construir. Todos aplaudieron y en la puerta de entrada de pronto llegaron un policía graso, de bigotes negros, al que no le cerraba la chaqueta, y un cura pequeño de apariencia aceitosa y con una feroz urticaria en la cara. Alfredo los presentó como el comisario Espósito y el padre Antonio. El comisario avanzó para abrazarme, después lo hizo el cura y tuve que soportar, solo por cortesía, los microbios de ambos. El comisario ya había abalanzado su olor, el aliento a ajo y la roña de sus dedos. Sudaba en exceso y sus diálogos pretendían ser chistosos. Atiné a preguntar por el lavabo. Usé mucha agua y jabón para desinfectarme. La conversación continuó a mi regreso con todos parados alrededor de la mesa. El comisario se mostró admirador de Alemania, aunque nadie atinó hablar del Führer. Me sentí orgulloso de los comentarios del cura haciendo referencia a las virtudes de un pueblo sabio, a los científicos e ingenieros aeronáuticos que en la actualidad trabajan en las fábricas de Córdoba. Empezaba a conocer a los personajes del pueblo y mentalmente los catalogaba para un futuro.

–¡Bienvenido, Herr Ricardo! ¿Así se dice? A ver si nos enseña un poquito de alemán –festejó el comisario Espósito con un golpecito confianzudo en mi brazo. Eso produjo que algo del vino con el que estaba brindando se derramara en la manga de mi saco. No soportaba la mancha. En el acto fui a lavarla. Cecilia me acompañó al patio de la casa y bombeó agua de un viejo aljibe, y mientras yo ponía el balde en tierra ella procuró un trapito de la cocina enjabonado.

Regresé a la reunión satisfecho de haber quitado la mancha. El comisario se disculpó y el cura me bendijo, y me hizo saber que había bendecido la obra de Potrero del Clavo. El ingeniero pareció más reacio a mi presencia, en más de una oportunidad lo descubrí espiándome. A la larga sería un cautivo de sus órdenes, y una pésima decisión sería estar en malas relaciones con ese judío encubierto; hasta podría llegar a investigarme.

Todos hablaban al unísono. Mi llegada funcionó como el despertador de un pueblo de apariencia dormida. El comisario se mostraba bonachón. De un bolso rotoso sacó una bandeja con comida. “A que estas empanadas no hay en Alemania”, dijo desternillándose de risa. La única que se mantenía en silencio era Cecilia. Yo percibí que nos entendíamos. Me miraba con admiración. Alzó en brazos a su gato y me preguntó: “¿Allá en su país hay gatos?”. “Claro”, se anticipó su padre y todos rieron. “Se llama Benito”, dijo Cecilia; pensé en Mussolini. El comisario manifestó su orgullo por Alemania y, con cierto pesimismo, la necesidad urgente de mejorar la raza de los argentinos. Se aproximó a mí y a manera de secreto dijo: “Mire, don Klement, a estos negros ladinos oriundos de aquí les creo la mitad de lo que pregonan. No quieren trabajar. Son negros, sucios y peronistas”. El cura que estaba a su lado intentó suavizar diciendo con sonrisa misericordiosa: “No todos, el comisario es un exagerado. Nuestros obreros deberían aprender un poco de los obreros alemanes, responsables y estrictos. ¿O no, don Klement?”, selló el cura casi exigiéndome la afirmativa. Yo lo autoricé con el silencio y observé en él una media sonrisa humilde de quien esconde la cara bajo el mentón. La reunión fue llegando al final y Alfredo, que había permanecido en silencio, como expectante, decidió acompañarme a la que sería mi casa mientas durara el emprendimiento hidroeléctrico.

La noche era cerrada. Cecilia caminaba adelante señalándonos el camino. El cura y el comisario se quedaron comiendo esas empanadas que hubiesen colisionado con mi dieta vegetariana. Durante la caminata nocturna, percibí un sinceramiento de Alfredo al contarme cosas íntimas que lo preocupaban, la imposibilidad de su mujer para adaptarse a la vida pueblerina.

–Sepa que todos padecemos la vida social en este pueblo que no tiene nada: un pequeño club que no se termina de construir y una capilla improvisada casi metida en la comisaría. Eso es todo –dijo el ingeniero–, pero, bueno, nosotros estamos ocupados con el trabajo y entonces el tiempo pasa sin darnos cuenta.

No sé por qué me contaba esas intimidades cuando desde mi llegada no había hecho más que interrogarme con miradas. Su casa no estaba lejos de la mía, o más bien de la que la empresa CAPRI me facilitaba. Alfredo ordenó regresar a Cecilia. Diez minutos de caminata bastaron para encontrarme con una casa más pequeña, baja y blanca, con una ventana mirando hacia el exterior, donde estaba el jardincito descuidado. La casa señalaba la diferencia entre un ingeniero y mi estatus de técnico. El ingeniero me ayudó a poner un poco de orden y, mientras estábamos en esos quehaceres, el comisario pasó caminando junto con el cura y se detuvieron frente a mi ventana, que yo había dejado abierta para quitar el olor a humedad.

–¿La vio? –preguntó el comisario Espósito.

–¿A quién?

–A la Virgencita.

–Ah, sí, por el camino.

–¿Y de ahí? ¿Qué parece? –Le pregunta qué le pareció la Virgen –aclaró Alfredo.

–Oh, buena –respondí para decir algo.

El cura se manifestó orgulloso de la colaboración del pueblo y contó que el templo funcionaba provisionalmente en los fondos de la comisaría hasta que se construyera la iglesia.

–Venga a verla un día de estos, la Virgen es milagrosa –sentenció el pequeño curita.

–¿Ustedes son cristianos por allá? –indagó el comisario.

–Ah, sí; protestantes.

–¿Judíos?

–No, no –me apuré a aclarar “protestantes”.

Me miró desconcertado.

–Es una religión parecida a la nuestra –aclaró el curita con una sonrisa de superioridad. El comisario no quedó muy convencido y oí que decía mientras se alejaba: “Estos gringos son raros”. Delante del ingeniero hice como si no hubiese escuchado. No entendía qué había querido decir con “raros”, pero me abstuve de preguntar. Tenía la urgencia de estar solo y el ingeniero demoraba su salida probando grifos, la garrafa de gas, como si estuviese esperando que desarmara mi valija delante de él. En la puerta me hizo entrega de la llave de la casa y señaló, con tono autosuficiente, que podía llamarlo Alfredo. Al cerrar la puerta fui hasta el lavabo del baño y me quité las gafas frente al espejo corroído del botiquín.

Los ojos se empequeñecieron bajo el reflejo pobre de la lamparita. Odiaba mi nariz, el cabello comenzaba a abandonarme. No habían quedado fotografías mías en ninguno de los archivos, de manera que hubiese sido inútil dejarme crecer bigotes y barba para producir cambios fisonómicos. Deslicé la brocha de afeitar sobre la piel cansada.

Fui al dormitorio. Lustré mis botas. La cama aparentaba ser confortable. La tela de las cortinas guardaba olor a encierro. Me paseé por las dos habitaciones, la cocina y la oscuridad de un jardín abandonado en el fondo. Hacia el final había una pared alta que al parecer alguien había usado como frontón, porque quedaban huellas de pelotas ligeramente embarradas. El tenis era mi deporte preferido. Nunca llegué a practicarlo, pero me encantaba asistir a los juegos y en secreto pelotear el frontón. Tomé posesión de la casa desarmando la valija y ubicando la ropa en un ropero con olor a humedad. La cama estaba hecha. Saqué mi violín y lo afiné con cuidado antes de acostarme. Me sobresaltó el sonido lejano de un avión. Desde la ventana la noche respiraba a leña quemada y la casa, a enfermedad.

Marcos Rosenzvaig (Tucumán, 1954) es profesor de Letras egresado de la Universidad de Tucumán y doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Málaga, con la tesis Ser e identidad en la obra de Copi. Es actor, director y autor de más de veinte libros de ensayos y obras teatrales publicadas, entre las que se destacan El veneno de la vida, Edipo en la cruz, El sacrificio, Hipólito o la peste del amor, El pecado del éxito y Regreso a casa. Dirigió numerosas obras teatrales tanto propias como de otros autores en Argentina, Italia, España y Suecia. Escribió tres novelas para Marea Editorial: Naufragio en Bibbona, Cabeza de Tigre y Querido Eichmann.

Art&Lit

Art Spigelman: “El humor es dolor sublimado”

Un consejo escolar de Tennessee prohibió “Maus”, la famosa novela gráfica sobre el Holocausto ganadora del Premio Pulitzer, porque el libro contiene material que “es inapropiado para los estudiantes”. El libro es considerado en todo el mundo uno de los mejores para enseñar a los chicos lo ocurrido bajo el régimen nazi. Esta es una entrevista con su autor, el genial Art Spiegelman.

La autoestima de los likes a través de dos películas

Es especialmente importante reforzar la autoestima de los jóvenes para que no la depositen en la aceptación de los demás en las redes sociales.

Calles imaginadas

Las fotografías ganadoras de los Street Photography Awards 2021. Imágenes de lo cotidiano desde ojos excepcionales.

“Puta, mírame: soy una obra de arte”: Ideas para comprender (mejor) el fenómeno trap

Los traperos supieron radicalizar y enfatizar los medios existentes en el siglo XXI. Han jugado con el sistema y contra el sistema. Y así consiguieron algunas de las reflexiones más interesantes de los últimos tiempos sobre lo real y el realismo, el arte del marketing y la autonomía del arte.