Un consejo escolar de Tennessee prohibió “Maus”, la famosa novela gráfica sobre el Holocausto ganadora del Premio Pulitzer, porque el libro contiene material que “es inapropiado para los estudiantes”. El libro es considerado en todo el mundo uno de los mejores para enseñar a los chicos lo ocurrido bajo el régimen nazi. Esta es una entrevista con su autor, el genial Art Spiegelman.

Tal vez también te interese

ILUSTRACION: Nuno Silas, de la serie The Intensity of Identity (La intensidad de la identidad), 2019-2020.

Piel de ébano

Editorial Sb

Marco T. Robayo

Cartagena de Indias, jueves 9 de febrero de 1792.

El restallar del látigo rasga por décima vez la espalda desnuda de Joseph. Hincado y con los brazos amarrados sobre su cabeza, el negro se retuerce al contacto con el cuero. Gotas de sangre, algunas acompañadas por diminutos trozos de piel, salpican el piso y la pared. Por un momento todo queda en silencio. Se siente el miedo. Huele a rabia, a impotencia.

El sol comienza a levantarse. El canto grácil de paujiles y guacharacas se escucha a la distancia como pretendiendo atenuar el contratiempo. El calor, húmedo y pegajoso, abraza desde temprano a los ocupantes de la casa del barrio Santo Toribio.

Con la camisa remangada hasta los codos y gruesas perlas de sudor surcándole la frente, Gonzalo levanta de nuevo el látigo y lo zarandea en el aire antes de descargarlo con fuerza sobre su esclavo.

Dominga, la madre de Joseph, arrodillada y con el rostro bañado en lágrimas se acerca a su amo suplicándole que suspenda la tortura. En dos oportunidades se ofrece a ocupar el lugar de su hijo sin que él la escuche.

―Don Gonzalo, ya no le pegue má…

El chasquido del látigo se escucha de nuevo al romper el aire en el patio de la casa. Juan, el hijo de uno de los esclavos del carpintero corre a esconderse en un cuarto.

―¡Doce! ―grita el verdugo limpiándose el sudor.

Los demás esclavos siguen la escena en silencio, unos con temor y pena, otros lo hacen con indiferencia. El chillido de una vendedora se escucha afuera de la casa. María Catalina, la esposa de Gonzalo de Ulloa, se lamenta sentada sobre la cama. Cubre su cuerpo de pies a cabeza. Mientras reza, no deja de culpar a Manuela por lo que pasa.

Un escalofrío recorre el cuerpo de Bernarda, una de las esclavas más jóvenes, quien con cada latigazo muerde sus labios. Afanosa detiene a Dominga que se aferra ahora al pantalón de su amo. Halándola la persuade a que desista de su intención ya que puede terminar flagelada como su hijo.

La negra accede de mala gana. Mientras retrocede mira con indignación hacia el cuarto del segundo piso en donde permanece Manuela. Quiere que la muchacha pague por cada azote recibido por Joseph.

El asunto se presentó a la madrugada cuando todos dormían. Joseph, uno de los cinco esclavos de Gonzalo, que ronda los treinta años, sucumbió víctima del deseo. Creyó que nadie se enteraría. Amparado en la oscuridad intentó abusar de Manuela quien pronto cumpliría los quince. Al principio posó su manos sobre los brazos de la mulata. Al ver que esta no se movía los deslizó hasta tocar sus senos.

La muchacha despertó sobresaltada. Quiso gritar pero una mano enorme, grasienta y olorosa cubrió su boca. No entendió lo que pasaba. Solo sabía que se trataba de Joseph. Podía reconocer su olor a varios metros. Se quedó inmóvil por un instante, lo que el esclavo aprovechó para seguir adelante. Quería terminar lo que comenzó. En tanto la sujetaba por la mandíbula, se abrió camino con la mano libre entre sus piernas.

El sobresalto inicial dio paso a la conmoción. Las manos pequeñas de Manuela luchaban por detener la acometida. Su cuerpo se arqueaba para liberarse de la presión que le causaba aquel hombre a quien consideraba un hermano.

En su oído la respiración agitada. Sobre ella el peso de su cuerpo. Cuando ya no pudo percibir su olor ni la humedad del cuarto, el pánico la dominó. El aire faltó a sus pulmones. Recordó el día cuando estando pequeña cayó al aljibe. Nunca tuvo tanto miedo. Por fortuna Dominga la vio caer y la salvó de morir ahogada. Como entonces, la mujer estaba cerca de ella, solo que en esta ocasión dormía y no se percató de lo que pasaba en la habitación.

Con los segundos sus fuerzas se menguaron. El miedo la paralizó. Supo que pronto perdería la consciencia. Dejó de luchar y rogó porque su fin no fuera doloroso. Esta vez fue Bernarda quien se la arrebató a la muerte. Al escuchar el forcejeo despertó. Sus gritos alertaron a todos.

Gonzalo se levantó al escuchar los alaridos. En lo que pudo encendió una lámpara con aceite de pescado y corrió al cuarto donde dormían los esclavos. La luz mortecina iluminó la habitación. No tardó en comprender la situación. Jamás se le vio tan furioso.

Nuno Silas, de la serie la The Intensity of Identity (La intensidad de la identidad), 2019-2020.

Tan pronto como la mulata se liberó del yugo del negro, se abalanzó sobre él y quiso estrangularlo. La oportuna intervención de María Catalina, quien corrió detrás de él, evitó una tragedia.

Su marido, retomó la cordura. Decidió que esperaría a que amaneciera para determinar el castigo. Aunque se volvieron a acostar nadie pudo dormir.

Más tarde dispuso que veinte azotes serían necesarios para enmendar la falta. Veinte azotes que les enviaría un mensaje a los que se atrevieran a hacer lo mismo.

―¡Dieciocho! ―dice el hombre casi sin aliento.

Está cansado. No acostumbra a castigar a sus esclavos, no obstante esto es algo que no puede pasar inadvertido. Es la única manera de mantener la disciplina.

Manuela sentada en un rincón de su cuarto se cubre los oídos. No se mueve de allí desde que comenzó el suplicio. Con cada azote su cuerpo se estremece. El látigo le desgarra también su alma.

―¡Veinte!

Una vez termina el escarmiento, el amo recoge el látigo y se dirige a su habitación. Sus manos tiemblan. La camisa se pegó a su cuerpo. Todos lo siguen con la mirada. Sube despacio los peldaños al tiempo que llena sus pulmones con el aroma salitroso que baña el ambiente.

―¡Creí que lo matarías! ―le fustiga María Catalina al entrar al cuarto.

―¿Con veinte azotes?

―Fuiste inmisericorde.

―Por Dios, María Catalina, ¡No me confundáis con vuestro padre!

―¿Cómo te atreves?

―Entonces no censuréis mis actos.

―Eso no te da derecho a hablar de él.

―Perdonadme. No quise ofenderos. Estoy cansado.

La mujer lo observa exasperada. Su nariz está roja como sus ojos. A cada tanto se le escucha hipar.

Nuno Silas, de la serie la The Intensity of Identity (La intensidad de la identidad), 2019-2020.

―No debiste castigarlo así.

―¿No?, ¿y podéis decirme por qué?

―Porque si lo castigaste a él también debiste castigar a la negra.

―¡Os he dicho mil veces que es mulata!

―¡Peor aún!

―¿Y por qué es peor?

―Eso no importa ahora. Negra, mestiza o mulata. Todas son la misma cosa.

―Mujer, vuestra cabeza, como vuestro corazón, son más duros que la piedra.

―¿No la vas a castigar?

―¿Por qué habría de hacerlo?

―Por hacer que Joseph perdiera el control. De seguro hizo algo para ponerlo así.

Gonzalo la mira con dureza. No puede creer lo que dice su esposa. Manuela que escucha desde el otro cuarto se levanta y se dirige a las escaleras.

―¿Es eso lo que creéis?

―Y tú también deberías hacerlo.

―¿Por esa razón deseáis que la castigue?

―Es lo que tienes que hacer.

―Pues en ese caso ―dice largándole el azote―, no seré yo quien os detenga. Hacedlo vuestra merced.

―No me corresponde hacer eso.

―¿No os corresponde?

―No.

―¡Entonces cerrad la boca y dejad en paz a la muchacha!

Huérfana desde siempre, Manuela es testigo de lo que sucede durante los largos días, pero sobre todo en las noches calurosas en esas habitaciones, algunas sin puertas, que habitan sus amos y otros blancos, y un grupo de mulatos, mestizos, pardos y esclavos. Treinta y dos personas se hacinan en esa casa de dos pisos con ocho cuartos y una sala común al lado del zaguán.

El inmenso patio interno se convierte por momentos en el espacio social donde todo sucede. Los comentarios y chismes tienen allí lugar. Sus ojos inocentes se percatan igual del florecimiento de la vida en la colonia, como de los encuentros furtivos, muchos de ellos endogámicos, que acontecen cada noche en las alcobas oscuras y malolientes de la casa. A su edad limpia, lava, cose y cocina, tareas que comparte con Bernarda y Dominga. Los martes y viernes acompaña a Gregorio a las pulperías y a las tiendas aledañas a la Plaza de las Negras para aprovisionarse de carne, frutas y verduras.

Mientras el hombre hace las compras, ella salta de un puesto a otro. Quiere enterarse de que comida prepararon las esclavas y las negras libres en el mercado. Los domingos es la primera en alistarse para la infaltable cita a la Plaza mayor con su amo para la compra de los abarrotes.

Una vez por semana Joseph y Gregorio van a recoger agua a la Plaza de los Jagüeyes para la casa, asunto a la que ella se les une sin ayudar con la tarea.

Los miércoles son sus días preferidos. Después de picar las frutas, arreglar los pescados y limpiar los pisos, se dedica a la labor que más le gusta y que aprendió de Dominga: coser y bordar. Manuela sabe que para ser libre debe saber un oficio y esa actividad, que ubica a negras, mulatas, solteras y viudas como artesanas en la sociedad cartagenera, es una ocupación honorable que le permitiría pagar su manumisión y vivir con dignidad en el futuro.

Ese día las esclavas sentadas en una semi ronda, como si se tratara de una reunión de amigas, pasan las horas chismeando de cuanta cosa pasa en la ciudad mientras remiendan ropas y arman vestidos sencillos para ellas. Lo único que le disgusta a la mulata de esa tarea son los pinchazos que con frecuencia lastiman sus ‘deditos de pollo’, como suele llamarlos Bernarda.

Los años frescos la dotan de una belleza indiscutible. Su suave tez canela enmarca sus facciones con finura y realza su hermosura. Tiene el cabello negro como el ébano y serpenteante como olas. Sus ojos tienen el color de la miel. Su cuerpo, ese que se roba todas las miradas, evidencia a temprana edad su exuberancia. De piernas firmes y senos que no paran de crecer, dibuja al caminar figuras gráciles con sus pasos que invitan a no dejar de mirarla.

Su mirada tierna se acompaña siempre de una sonrisa que pareciera ser coqueta, pero no lo es. Así es Manuela, la que todos quieren, la joven delicada e impredecible, como solía ser su madre.

Desde que nació cuenta con la protección de Gonzalo de Ulloa. Él la acogió de una manera especial en el seno de su hogar, al punto que nadie duda de su favoritismo por ella. Para infortunio de la muchacha no sucede lo mismo con María Catalina. No recuerda haber recibido ni una sola vez un gesto amable de la mujer. Por el contrario, esta no pierde ocasión para mostrarle su lado más hostil.

―Tú no parece’ una esclava ―le repite con frecuencia Bernarda―. El amo te da tanta cosa… A nosotras nunca no’ da nah…

Circo Mambembe, Sabra, 1972. Foto: Walter Firmo. Imagen Acervo Instituto Moreira Salles.

Nada más cierto que eso. La mulata ignora el porqué de la preferencia de su amo. Tampoco le importa saberlo, le gusta y eso es suficiente. Se imagina que ser la menor de las esclavas le da derecho a eso, o tal vez su orfandad. Quizá solo sea porque ella es Manuela.

Por lo pronto a la muchacha le preocupa el estado emocional de su protector. Desde que se vieron forzados a abandonar la casa anterior se le ve distante y desanimado. El incidente fue demasiado para él. Ella extraña también la vivienda. Los recuerdos de su infancia tienen su origen en ese lugar. Abriga la esperanza de que su amo la recupere algún día. Fue triste perderlo todo. Ese es el único punto que tienen en común Manuela y María Catalina: la añoranza por esa casa y el estilo de vida al que estaban acostumbradas.

Añora la privacidad de su cuarto, cuando al cerrar la puerta se sumergía en un mundo fantástico en el que ella lo era todo. Disfrutaba cada segundo esa deliciosa soledad en donde su imaginación no conocía límites. De repente se convertía en la mejor costurera del virreinato con el poder para comprar su libertad, la de Bernarda y la de Dominga. En sus planes quiméricos no incluía a ninguno de los esclavos. Ellos debían trabajar duro y comprarla por sí mismos. Por algo eran hombres, aunque podría hacer una excepción con aquellos que la hubiesen tratado con consideración.

Algunas tardes, después de cumplidas sus labores y con el consentimiento de su amo, corre hasta el muelle en compañía de Bernarda cuando la quietud cae sobre Cartagena. Luego de atravesar el mercado público, asentado entre la Boca del Puente y la Bahía de las Ánimas, llegan al puerto con la ilusión de ver el flujo de las goletas y balandras. En ocasiones llegan más temprano para observar los barcos de bajo calado que traen consigo hasta la orilla de la Plaza de la Mar, no solo las mercancías y a los esclavos de las grandes naves que fondean, sino además a los viajeros que llegan a América en busca de nuevas posibilidades.

Pronto el muelle es invadido por mujeres que desembarcan desaliñadas y con cara de parturientas y por hombres, diestros y novatos, que revolotean al interior de la oficina de la aduana. Unos pocos niños corren sin control detrás de sus madres acrecentando el caos temporal.

A Manuela le encanta suponer la historia detrás de cada persona que llega al puerto. En voz baja le manifiesta a su amiga lo que su imaginación le dicta.

―El padre Basilio dice que se’ entrometía e peca’o.

―Sí, Bernarda, y eso es verdad. Pero nosotros no lo somos. Solo miramos a la gente para ver si podemos ayudar en algo.

―¿Nosotra’? ¿Y cómo en qué vamo’ a podé’ ayudá’?

―Ay Bernarda. Hay tantas formas de ayudar…

―¿Vebdá?

―Completamente.

La congestión, los gritos y el bullicio se apoderan del muelle en un ambiente festivo. En ese concurrido espacio se confunden comerciantes, pescadores, marineros, braceros, jornaleros, artesanos, prostitutas y vagos.

Los tenderos se apiñan alrededor de las embarcaciones para comprar las mercancías que más tarde revenderán en la Plaza. La romería de braceros no dejan ni al sol ni a la sombra a los recién llegados, ofreciéndose por unos cuartillos a transportar sus equipajes. Más tarde los pregoneros con su barullo lo llenan todo y los vivanderos ofrecen sus productos a viva voz en las tiendas. Los marineros y navegantes caminan bajo el candente sol hasta la aduana, acosados por las prostitutas que les brindan sus servicios sin reservas y por los indigentes que ruegan por algunos cuartillos.

Manuela, tan habladora como es, se queda por fin en silencio al ver la muchedumbre en el puerto. Cuando Bernarda intenta hablarle le hace un gesto para que no interrumpa su atención. Quiere que sus oídos se llenen con las voces que traen los viajeros de esas lejanas tierras que espera conocer algún día. Sabe de mulatas que fueron llevadas por sus amos a España y abriga la esperanza de que a ella la alcance esa fortuna.

Ese es el ambiente con el que Cartagena les da la bienvenida a sus visitantes. Un entorno atestado de ruido e impregnado por el olor a sudor, alcohol, pescado y desechos humanos. Con el paso de las horas todo regresa a la calma. Hacia el final de la tarde se podría decir que no queda indicio de que una embarcación tocó puerto en la mañana.

Cuando no hay barcos en el muelle suben a los baluartes que conforman las murallas, con la complicidad de un guardia que está hechizado con los encantos de Manuela. A pesar de que es un área militar y tiene el paso restringido a los civiles, la mulata se las ingenia siempre para tener la mejor panorámica de la bahía.

Luego de ubicarse cerca de los baluartes, de Santa Cruz o de Santo Domingo, observan el horizonte en busca de toda suerte de embarcaciones. Desde allí avizoran la isla de Tierra Bomba y los pequeños barcos que navegan en la bahía.

Contemplar el mar es la experiencia más sublime para ella. No importa que lo haya visto un millón de veces. Cada vez que lo hace tiene una nueva sensación, es un nuevo descubrimiento, un éxtasis total.

Es irónico que lo ame y a su vez sienta tanto temor. Con los ojos húmedos y el corazón palpitante sigue a la distancia el cabeceo de las olas que segundos después besan la playa.

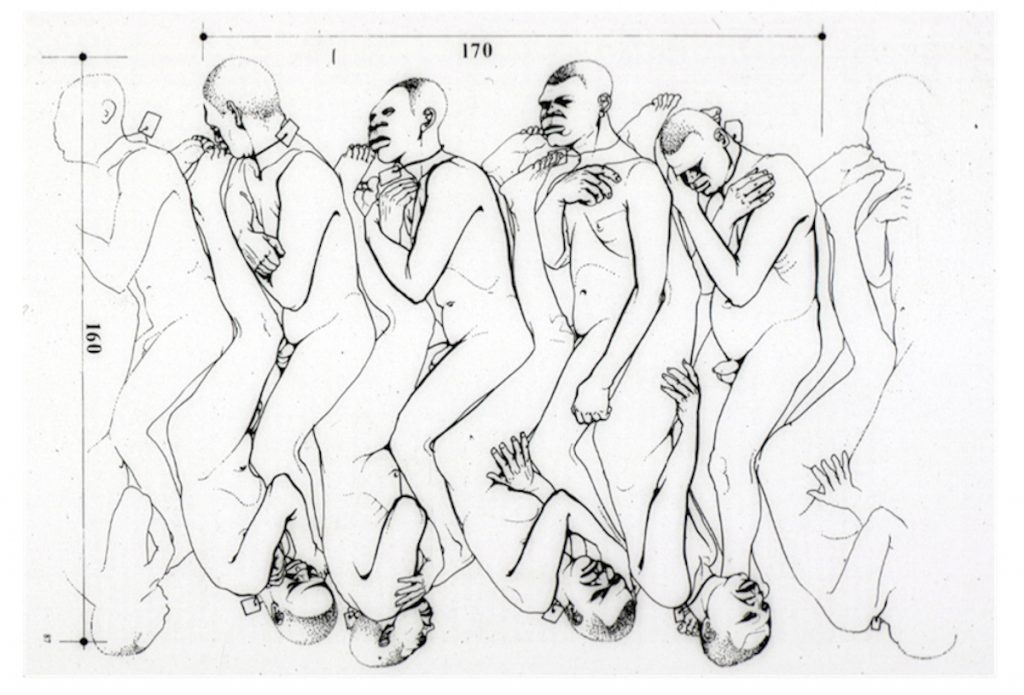

Jean Boudriot, Sleeping Positions of Captive Africans on the French Slave Ship Aurore, 1784, en: Slavery Images: A Visual Record of the African Slave Trade and Slave Life in the Early African Diaspora

La mulata se dirige al patio en donde Dominga cura las heridas de su hijo. Al acercarse, todos, a excepción de Bernarda, la miran con indignación. La mujer de contextura gruesa y ojos saltones, que todo el tiempo trae un pañuelo en la cabeza, moja unas piezas de algodón con agua para limpiar las llagas.

Joseph se niega a pronunciar palabra. Hace varias horas que sus ojos están clavados en el piso. No solo se siente humillado, en su rostro también se dibuja la vergüenza. Es la primera vez que lo castigan de esa manera. De hecho, es el único esclavo castigado por Gonzalo de Ulloa. Todos saben que el español no acostumbra a ese tipo de escarmientos. Esta vez quiso desfogar toda la furia que tenía contenida y utilizó la falta del negro como excusa.

―Si no te le arrimara’ tanto… ―dice la negra mirándola con amargura.

―Pero Minga…

―Si te acostara’ a domí lejo d’el…

―¡Yo no hice nada! ¡Estaba dormida cuando él llegó!

—Te hubiera’ dormí’o en otro la’o. Y to’o e’taría bien.

―¿Y dónde su supone que iba a dormí? Ni modo que le ande diciendo a los amos que me dejen dormir con ellos.

―Si eso te pone lejo’ de mi pela’o…

Manuela se coloca delante del hombre quien se rehúsa a levantar la mirada. No siente rabia contra él, pero le molesta que sus acciones la metan en problemas.

―Nunca pensé que el amo haría algo así.

―Ya déjalo quieto, ¿no tiene’ nah má’ que hacé? ―le rezonga Dominga.

―Solo quiero decir lo que siento.

―Como si eso sibviera pa’algo.

― No le diga’ má’ nah ―dice Joseph con una voz que no parece la de él―. Eso no e’ culpa d’ella.

―¡Claro que no es culpa mía! No te dije que me agarraras. Tampoco le dije al amo que te castigara. No más sé que estoy viva de purito milagro.

―¿Po’ qué no bu’ca oficio? ¡No ve’ que ahora no queremo’ hablá contigo!

Manuela la mira con compasión a pesar de su dureza. Ama a esa mujer de cien kilogramos de ternura y de andar pausado. Cree que sus palabras son producto de eso a lo que la gente se refiere cuando hablan del amor de madre.

―Voy a la Plaza, ¿quieres ir conmigo? ―le pregunta a Bernarda mostrándole la espalda.

―Me quedo a ayudá.

La mulata se encoge de hombros y sale de la casa. No camina cien metros cuando escucha los pasos presurosos de Bernarda detrás de ella.

―¿Qué pasó? No tienes que venir si no quieres.

―La verdá’ no quiero, pero prefiero esto a lo’ azote’ del amo si se entera que no quise acompaña’te.

―Ah ¿es eso?

―¡Ombe no! Sabe que me gu’ta caminá contigo.

De camino a la Plaza se cruzan con artesanos, vendedoras y jornaleros. Todos las saludan al verlas pasar, en especial a Manuela quien con una enorme sonrisa responde a los saludos.

―Solo el amo se puso de mi parte.

―Y yo.

―¿Lo hiciste? ¡Bien que se te notó!

―No diga’ eso. Yo sé po’lo que tuvi’te que pasá.

―¿Cómo vas a saberlo?

―¿Po’ qué cree que grité?

―Todo estaba muy oscuro…

―No tuve que ve’ pa’sabé lo que pasó.

―¿Qué es lo que quieres decir?

―Que yo también pasé po’lo mi’mo.

―¿Tú? ¡Mentira!

―Te digo la verdá.

―Me lo hubieras dicho.

―No siempre e’ bueno contá to’o.

―Si es verdad lo que dices, ¿dime quién fue?

―Lo único que te voy a decí e’ que el amo no e’tuvo ahí pa’ defendebme.

―¡De haber estado habría hecho lo mismo!

―¿Sí?¿Y po’ qué?

―Ay Bernarda, mientras sea yo quien te lo diga…

―¡Yo no soy su e’clava prefería!

―Ya no sigas con eso. Mejor dime que barbarán se atrevió contigo, ¿lo conozco?

―Claro que lo conoce’.

―No lo puedo creer, ¿el mozo chapetón?

―¿De qué mozo chapetón habla’ tú?

―No te hagas Bernarda. Sabes muy bien de quien estoy hablando.

―¿Juan Tomás?

―¿Conocemos acaso otro?

―¿Cómo dice’ eso?

―No es difícil adivinarlo. No más hay que ver cómo te mira.

―¡Ojalá hubiera si’o él!

―¿No?, ¿entonces quién fue?

―Una pebsona…

―¡Tuvo que ser una persona! ¿Quién?

―Ombe no es bueno que lo sepas.

―Deja de jugar conmigo y dime.

―Joseph.

―¿Ahhh?, ¿Que qué?, ¿Joseph? ¿Nuestro Joseph?

―Shhh. Deja la bulla, no tiene que enterase to’a Cabtagena.

―¿Fue él?

―Sí, ese Joseph.

―Me estás diciendo que Joseph te…

―Sííí.

―¿Pero cuándo fue eso?, ¿por qué no me dijiste?

―¿De qué habría serví’o?

Manuela enmudece. Las palabras de Bernarda revolotean en su cabeza. Admite que tiene razón. Las mujeres como ella viven en las sombras. Se duele por lo que la esclava tuvo que soportar. Con rabia piensa que la vida nunca ha sido justa con ella.

―Negro infame ¡Bien merecido tuvo su castigo!

Al llegar a la plaza se topan con Mateo, un pescador mulato de cabello cenizo y piel curtida por el sol. Las recibe entusiasmado. En sus manos y con agilidad descama los pescados de una sarta y los tira sobre una mesa atiborrada de moscas. El ambiente en la plaza es de tranquilidad. El calor inclemente postra a los pocos parroquianos que a esa hora se aventuran a hacer las compras del día con sus esclavos. La brisa marina se muestra por momentos para luego marcharse.

―Escuché que llegó un barco al puerto hoy. ¿Ya partió?

―¿Quién te dijo eso, Manuela?

―No recuerdo, ¿lo tuvimos? ―pregunta la mulata con la mirada en la bahía.

―No, hoy no e’ tu día ‘e suerte.

―Ni hace falta que lo digas.

―Seguro mañana alguno jondeará.

―Vendremos mañana. ¿Has visto a Luisa?

―¿Luisa? ¿La Mondonguerita?

―La misma.

―No, mi niña. Parece que ya se jue.

―¿Tan temprano?

―No hubo mucho que hacé hoy.

Luego de despedirse de Mateo deambulan sin prisa por la ciudad entreteniéndose con todo a su paso. Varias horas pasan antes de que decidan regresar a casa. A pocas cuadras de la vivienda son interceptadas por Gregorio. El hombre corriendo y sudoroso les interrumpe el camino, le cuesta respirar.

―Por Dios santo, ¿qué sucede? ―le pregunta Manuela.

―¿Ónde estaban metías? Las he buscao po’ to’o lao.

―¿Por qué? ¿Pasó algo?

―El amo me mandó a buscala’. Está que echa chispa.

―¡Ay, mi madre! ―dice Bernarda tomándose la cabeza― De esta no me salvo.

―¿Por qué está así?, ¿porque salimos por aire fresco?

―No creo que sea po’eso, Manuela.

―¡Po’que salimo’ sin permiso! ¡Seguro que eso jue! En qué lio me meti’te, muchacha. Debí quedabme en casa… ¡Ay, María purísima!

―No seas dramática. yo hablo con él.

―No e’ nah de lo que están pensando ―dice Gregorio recuperando el aliento―. Es po’ Joseph.

―¿Qué pasa con él?

―No aparece po’ ningún lao. Parece que escapó.

Art&Lit

Art Spigelman: “El humor es dolor sublimado”

Un consejo escolar de Tennessee prohibió “Maus”, la famosa novela gráfica sobre el Holocausto ganadora del Premio Pulitzer, porque el libro contiene material que “es inapropiado para los estudiantes”. El libro es considerado en todo el mundo uno de los mejores para enseñar a los chicos lo ocurrido bajo el régimen nazi. Esta es una entrevista con su autor, el genial Art Spiegelman.

La autoestima de los likes a través de dos películas

Es especialmente importante reforzar la autoestima de los jóvenes para que no la depositen en la aceptación de los demás en las redes sociales.

Calles imaginadas

Las fotografías ganadoras de los Street Photography Awards 2021. Imágenes de lo cotidiano desde ojos excepcionales.

“Puta, mírame: soy una obra de arte”: Ideas para comprender (mejor) el fenómeno trap

Los traperos supieron radicalizar y enfatizar los medios existentes en el siglo XXI. Han jugado con el sistema y contra el sistema. Y así consiguieron algunas de las reflexiones más interesantes de los últimos tiempos sobre lo real y el realismo, el arte del marketing y la autonomía del arte.